Le premier enjeu de la diversité culturelle est donc de reconnaître à la culture le statut d’un

bien qui n’est pas seulement marchand. Mais cette démarche n’a désormais de sens que si elle est

posée au plan mondial.

Mais une fois cette reconnaissance établie, ce qui n’est pas encore le cas, il reste

naturellement à s’intéresser au contenu de cette diversité. Or c’est là que les choses se compliquent,

car les acceptions de la diversité ne sont naturellement pas les mêmes d’une société à l’autre, et la

reconnaissance de toutes les singularités peut déboucher sur un relativisme ravageur. Ces problèmes

commencent à peine à être posés.

Le texte qui suit s’attache à mettre en valeur trois dimensions de ce débat.

Le premier consiste à montrer comment la question de la diversité culturelle s’est construite

politiquement au niveau européen, depuis un peu plus d’une dizaine d’années contre une vision

américaine très clairement opposée à ce principe. Ainsi, des sociétés européennes entretenant des

rapports historiques différents à la culture sont parvenues à défendre une position commune.

Mais défendre un point de vue commun ne suffit pas car l’évolution des technologies et des

rapports de force fait que l’articulation entre le marché et la culture est en permanente renégociation.

C’est la raison pour laquelle la protection de la diversité culturelle n’est jamais stabilisée. C’est

précisément le second angle de ce texte.

Le troisième s’attache enfin à esquisser ce qui sera le véritable enjeu de la diversité

culturelle : celui des contenus. Freiner la concentration de l’offre culturelle, traiter de la diversité

culturelle en Europe à la majorité qualifiée et promouvoir une vraie circulation mondiale des œuvres,

tels sont les objectifs sans lesquels la diversité risque de se transformer en principe général d’autant

plus facilement admis qu’il sera vidé de tout contenu.

On sait à peu près clairement ce que la protection de la diversité culturelle veut empêcher. Il

lui reste encore à prouver ce qu’elle veut et peut promouvoir.

Sommaire

INTRODUCTION

COMMENT L’EXCEPTION EST DEVENUE LA REGLE

Le premier affrontement euro-américain

Le premier affrontement euro-américain

De l’exception à la diversité culturelle

De l’exception à la diversité culturelle

Le redéploiement de la stratégie américaine après l’Uruguay Round

Le redéploiement de la stratégie américaine après l’Uruguay Round

La révolution de l’information

La révolution de l’information

Le test de l’A.M.I.

Le test de l’A.M.I.

La politique du « containment »

La politique du « containment »

LA CULTURE AU RISQUE DU MARCHE

L’exception n’est pas française

L’exception n’est pas française

La diversité, valeur universelle

La diversité, valeur universelle

Culture et mondialisation : deux visions du monde

Culture et mondialisation : deux visions du monde

L’exception culturelle et l’OMC

L’exception culturelle et l’OMC

Pourquoi a-t-on besoin d’une convention internationale ?

Pourquoi a-t-on besoin d’une convention internationale ?

PROPOSITIONS POUR UNE POLITIQUE DE CONTENUS

Prendre en compte la diversité culturelle dans l’examen des projets de concentration.

Prendre en compte la diversité culturelle dans l’examen des projets de concentration.

Aller plus loin dans le futur Traité de Rome

Aller plus loin dans le futur Traité de Rome

Favoriser la circulation mondiale des œuvres

Favoriser la circulation mondiale des œuvres

CONCLUSION

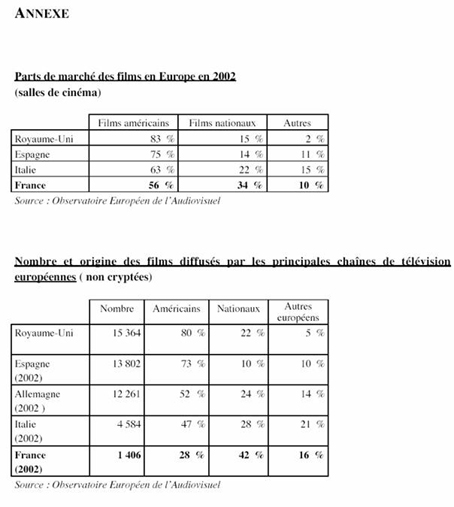

ANNEXE

INTRODUCTION

En une décennie la culture est devenue l’un des enjeux majeurs de la mondialisation. La

révolution des transports et des technologies de l’information, l’extension planétaire de la logique

marchande, la constitution de sociétés multinationales dans les industries culturelles de l’audiovisuel,

de la musique et de l’édition ont conjugué leurs effets pour faire de la culture un terrain d’oppositions

entre les Etats. Initialement circonscrit aux pays riches (Etats-Unis, Canada et Europe) en raison de ses

enjeux financiers, le problème a pris après le 11 septembre une signification supplémentaire. Défendre

la diversité culturelle c’est aussi défendre le dialogue interculturel. Certes, l’idée du dialogue entre

civilisations peut sembler galvaudée. Mais l’enjeu est d’importance. L’extension à la culture des

conflits internationaux constitue aujourd’hui un risque politique majeur.

Les relations complexes entre culture et mondialisation se résument à trois séries de questions :

• La mondialisation enrichira-t-elle les cultures ou les banalisera-t-elle ?

• Les Etats garderont-ils la liberté de définir et de mettre en œuvre les moyens réglementaires et

financiers pour protéger et promouvoir leur culture, ou délaisseront-ils tout ou partie de cette

capacité au profit du seul marché ?

• Comment favoriser et réguler le développement équilibré des échanges culturels à travers le

monde, éviter les tendances à l’hégémonie culturelle et les risques de repli identitaire ?

Ainsi posée, la question de « l’ exception culturelle » apparaît avant tout comme un enjeu de politique

mondiale. Elle concerne le rapport entre la norme nationale et la norme internationale. Les Etats qui en

sont les protagonistes agissent en vertu de leurs visions du monde, et donc de leur rapport à la culture.

Or, ce rapport qui varie naturellement d’un pays à l’autre. Dans certains pays la segmentation des

marchés audiovisuels ou musicaux entre œuvres nationales et œuvres américaines, laisse une place

anecdotique à celles des autres pays. Leur position sur l’exception culturelle s’en ressent

naturellement.

Il est dès lors important pour la compréhension du débat d’opérer une distinction entre la règle de

l’exception culturelle, fixée au niveau international, et le contenu d’une politique menée à un niveau

national ou européen qui réserve à la culture un traitement différencié par rapport aux règles du

marché.

Nous allons dans les pages qui suivent mettre en évidence deux points essentiels : montrer comment

s’est forgée cette notion d’exception culturelle et comment elle s’est progressivement affirmée comme

une ligne de partage entre deux conceptions de la culture : l’une européenne, l’autre américaine.

Pourquoi la production de cette norme collective demeurera insuffisante si elle ne prend pas en compte

la question cruciale des contenus. En effet, une règle de droit ne suffit pas, elle doit servir de support à

de véritables politiques culturelles.

COMMENT L’EXCEPTION EST DEVENUE LA REGLE

Contrairement à une idée reçue, la compatibilité entre les systèmes nationaux de politique

culturelle et des normes juridiques internationales (au-delà d’accords bilatéraux) n’est pas nouvelle.

Les négociateurs de l’Accord GATT de 1947 avaient déjà abordé ce sujet et prévu à l’article 4 de cet

Accord une sorte d’exception culturelle avant la lettre, autorisant les Etats membres à instaurer des

quotas pour la diffusion de films nationaux.

La Communauté européenne sera confrontée au problème à l’occasion des discussions difficiles sur

l’adoption de la directive « Télévision sans Frontières » (TVSF) entre 1986 et 1989. Depuis cette date,

l’Europe dispose d’un socle législatif pour la régulation audiovisuelle, qui - en tant qu’acquis

communautaire - contribue à souder la position des Européens dans les négociations de l’Uruguay

Round. Mais la contrepartie de cette cohésion sera la détermination des Américains à le voir

disparaître et à éviter son extension à d’autres régions du monde.

En prenant la tête de la Commission en janvier 1985, Jacques Delors propose aux « dix » Etats

membres de réaliser d’ici 1992 un authentique marché intérieur en supprimant les obstacles aux

échanges et à la circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux. Mais cet objectif

mobilisateur ne se résumait pas à une libéralisation pure et simple. Il s’agissait d’organiser l’espace

européen en créant un cadre législatif au niveau communautaire et de mettre en œuvre des politiques

d’accompagnement. Rien cependant ne fut envisagé pour la Culture et l’Audiovisuel. Or, dans

plusieurs arrêts célèbres rendus sur des affaires impliquant des opérateurs situés dans des pays

différents et mettant en cause des réglementations nationales, la Cour de Justice de la Communauté

avait clairement assimilé l’émission de télévision à un « service » [1] assujettissant ainsi le secteur

audiovisuel au droit communautaire. Comment dès lors appliquer au secteur de la télévision les lois

fondamentales de la libre circulation et de la libre prestation de services ? Comment appliquer le

principe du marché intérieur qui veut que tout service produit dans un pays de l’Union selon les lois de

ce pays ait la possibilité d’être proposé dans les autres pays de l’Union sans aucune intervention des

autorités nationales de ces pays, ni réglementation supplémentaire ? Et donc, comment traiter les

fameux quotas de diffusion et de production destinés à encourager la création et la diffusion d’œuvres

audiovisuelles nationales, qui d’un point de vue économique constituaient des obstacles évidents à la

libre circulation à l’intérieur de l’Union ?

Pour répondre à ces questions, la Commission proposa un dispositif à trois étages : la reconnaissance

de la légitimité des mesures de promotion des œuvres (quotas), la fixation d’un socle de quotas

« européens » obligatoires (qui pouvaient être honorés par des productions nationales), la possibilité

pour les Etats qui le souhaitaient d’aller au-delà du socle européen, en fixant par exemple des quotas

plus élevés ou des quotas linguistiques pour leurs propres diffuseurs.

Cette solution, forgée à l’appui de considérants de la Cour de Justice sur la légitimité des politiques

culturelles nationales, montrait qu’il était possible de concilier objectifs culturels et économiques. Tout

signal de télévision émis à partir d’un Etat membre et respectant la législation de ce pays d’origine

pouvait être reçu et rediffusé dans l’ensemble du marché unique sans autorisation des Etats de

réception. Etant entendu que ce signal devait comporter une majorité d’œuvres européennes.

Cette approche de la Commission, qui reçut à l’origine un soutien critique des pays du sud de l’Europe

et de la Belgique, rencontra l’opposition virulente des autres pays de l’Union. Opposition dont les

raisons mêlaient intérêt économique (certains groupes étaient en train de négocier l’achat massif de

catalogues américains) et problématique institutionnelle (en Allemagne, les Länders compétents pour

l’audiovisuel ne souhaitaient pas voir émerger un pôle de régulation à l’échelle européenne, alors qu’il

n’en existait pas à l’échelle fédérale). Ils porteront d’ailleurs -sans succès- l’affaire devant la Cour

Constitutionnelle de Karlsruhe. D’autres pays enfin, comme le Royaume-Uni, voyaient d’un mauvais

œil ce qu’ils percevaient comme l’extension du domaine de compétences de l’Union, et une atteinte au

libéralisme.

Il s’ensuivit deux ans et demi de laborieuses négociations au terme desquelles fut tracée en 1989 une

« voie européenne » qui prévaut encore aujourd’hui.

Celle-ci repose sur deux piliers : un pilier législatif destiné à organiser la circulation des émissions de

télévision à travers l’Europe (directive TVSF) et un pilier financier consacré au soutien du secteur

audiovisuel. D’où la création du programme Media. Doté à l’origine de 200 millions d’écus pour cinq

ans, il soutiendra des actions de formation des opérateurs européens de l’audiovisuel, de

développement des œuvres audiovisuelles au stade de la pré-production, et surtout de distribution

transnationales (doublage, sous-titrage, marketing) des films de cinéma. Media 2 verra son budget

atteindre 310 millions d’euro. Ces instruments qui font désormais partie de l’acquis communautaire,

facilitent la circulation des créations européennes à l’intérieur de l’Union.

Certes, comme tout compromis, celui réalisé sur TVSF par les ministres des Douze en 1989 créa

quelques frustrations. L’expression « chaque fois que réalisable », à propos des quotas, en atténua le

caractère obligatoire proposé à l’origine par la Commission. Cependant le dispositif retenu

contraignait les Etats à justifier pourquoi - si tel était le cas - ces quotas n’étaient pas atteints et à

prévoir les mesures appropriées pour qu’ils le soient. De plus, l’assiette de ces quotas était quelque peu

élargie.

Mais la légitimité et la légalité des quotas au regard du droit communautaire étaient établies, et les

Etats conservaient la liberté d’aller au-delà du socle fixé par la directive pour les chaînes relevant de

leur compétence.

Une liberté dont une majorité d’Etats a usé, en renforçant le caractère obligatoire des proportions

d’œuvres européennes à atteindre, en resserrant l’assiette et en instaurant d’autres types de quotas en

matière linguistiques ou d’investissements. La France, par exemple a fixé un quota de 60% d’œuvres

européennes dont 40% pour des œuvres d’origine linguistique française.

Un point d’équilibre avait été atteint. Les pays opposés à l’origine aux quotas acceptaient de les

instaurer, ceux qui en disposaient les conservaient. Les délocalisations de radiodiffuseurs attirés par

des Etats au régime plus souples restèrent marginales, contrairement à certains pronostics pessimistes.

Lors de la révision de la directive en 1997, cet équilibre fut préservé et le régime des quotas fut

reconduit tel quel. La révision fut acquise par consensus général alors que le texte pouvait l’être à la

majorité qualifiée.

L’expérimentation d’une relation nouvelle entre norme nationale et norme supranationale affirmait la

spécificité de la culture et la capacité des Etats à la promouvoir. Ce débat eut lieu quatre ans avant que

le sujet soit posé au niveau du GATT. Mais les cadres dans lesquels sont traités ces relations entre

niveaux national et international sont profondément différents. L’Union Européenne inscrit son action

dans une vision politique d’intégration et d’union entre les peuples. Elle affirme une Communauté de

destin. Elle possède des institutions propres, un Parlement élu au suffrage universel dont le pouvoir s’est accru au fil des nouveaux traités qui, par ailleurs, ont tendu à préciser les compétences

respectives des Etats et de l’Union à travers le principe de subsidiarité. Le GATT (qui deviendra

l’OMC) est limité à celle d’une organisation intergouvernementale dont la seule mission est d’assurer

une libéralisation toujours plus poussée du commerce international.

Le premier affrontement euro-américain

Le 15 avril 1994, les ministres des 117 pays membres du GATT signent l’acte final de

l’Uruguay Round. L’accord le plus ambitieux de l’histoire du commerce international est conclu avec

pour la première fois une extension de la libéralisation aux services. Et, pour en assurer la bonne

application, l’Organisation Mondiale du Commerce était créée.

Cet accord ne fut pas atteint sans mal. Les Américains qui avaient libéralisé leur audiovisuel au début

des années 1990, après avoir acquis une position dominante sur le marché mondial, exigèrent au début

de l’année 1993 une extension des règles à ce secteur. Cette application aurait eu pour effet de faire

voler en éclats tous les dispositifs nationaux et européens de soutien et de promotion des œuvres

audiovisuelles, que ce soient les dispositifs réglementaires (quotas), les mécanismes d’appui financier

ou que les accords de coopération conclus entre des pays qui souhaitent développer leurs échanges

audiovisuels. Bref, tout ce qui représentait un obstacle au libre jeu du marché devait, pour les

Américains, être démantelé.

Il ne s’agissait pas alors de la part des Etats-Unis, comme on a pu le dire, d’une manœuvre tactique

visant à introduire un élément de plus dans le jeu de la négociation globale de l’Uruguay Round.

L’audiovisuel est devenu le poste qui dégage le plus d’excédents dans la balance commerciale

américaine, et le film ou la série télévisée made in Hollywood véhicule l’image et les produits de la

société américaine. La demande de 1993 rejoignait donc une constante de la stratégie américaine,

réactivée en partie par les nouvelles ambitions de l’Europe dans ce secteur. L’offensive américaine

dans les négociations de l’Uruguay Round se doublera d’ailleurs durant la même période d’une action

diplomatique vigoureuse auprès des gouvernements des pays européens de l’ancien bloc soviétique,

pour les mettre en garde contre toute tentative d’adopter les mesures de la directive TVSF.

Au cours de cette année 1993, Jack Valenti, le puissant président de la Motion Picture Association of

America, refusa d’envisager des accords de libéralisation qui ne couvriraient pas l’audiovisuel. Le

représentant américain pour le commerce parle des quotas comme d’un « cancer commercial ».

D’abord décontenancée, la Communauté européenne finit par entrer dans le débat, à l’instigation du

gouvernement français. Le travail pédagogique et de sensibilisation effectué par les cinéastes français

et européens révéla à l’opinion, mais aussi à bon nombre de politiques peu familiers des questions

commerciales internationales, le véritable enjeu de l’Uruguay Round pour l’audiovisuel et la culture.

Il faudra plusieurs mois à la Communauté pour arrêter une position, la défendre et finalement

l’emporter. Les discussions au sein de la Commission, entre la Commission qui négocie et le Conseil

des ministres qui lui fixe un mandat de négociation, en contrôle le respect et valide l’accord furent

pour le moins nourries. Au sein de la Commission, Jacques Delors batailla ferme pour la fixation d’un

mandat sur cette question. Le mandat fut élaboré sur la base d’un refus du statu quo qui aurait signifié

que les Etats-Unis acceptent le maintien des quotas et les subventions à l’audiovisuel, mais à leur

niveau de 1993.

Autrement dit, l’Europe aurait dû renoncer à toute faculté d’améliorer ou de renforcer ses systèmes de

promotion des œuvres audiovisuelles nationales et européenne. Une telle perspective était non

seulement contraire aux dispositions que venait d’adopter la Communauté dans la directive TVSF.

Mais elle aurait annulé la capacité des Etats membres à adopter des mesures allant au-delà de la norme

européenne.

Le Parlement européen vote, quant à lui en 1993, deux résolutions demandant un traitement spécifique

des questions audiovisuelles, puis un traitement d’ « exception ». Le Conseil des ministres, présidé ce

deuxième semestre 1993 par une Belgique imaginative et d’une totale fermeté, adopta un « socle » de

principes qui resteront comme les six points de Mons.

Ils valent la peine d’être rappelés :

1. Exemption ad hoc à la clause de la « Nation la plus favorisée » afin de maintenir les relations

privilégiées des pays européens avec des pays tiers à l’Union ;

2. Maintien et développement des régimes d’aides et de subventions ;

3. Liberté de réglementer les modes de transmission existant et les nouvelles technologies de la

communication ;

4 . Liberté de développer toute politique d’aide au secteur audiovisuel, dans tous ses aspects

(création, production, diffusion, radiodiffusion, distribution et exploitation) ;

5. Absence de soumission du secteur audiovisuel au principe de libéralisation progressive,

6. Maintien de l’acquis communautaire, dont la mise en œuvre effective de la Directive « TVSF ».

Sur cette base, l’Union sut définir et faire prévaloir sa position. Selon les termes de l’accord clôturant

l’Uruguay Round, la situation du secteur de l’audiovisuel se présentait ainsi :

Le secteur audiovisuel n’est pas exclu de l’Accord sur les services (AGCS), mais l’Union Européenne

a réussi à ne prendre aucun engagement de libéralisation dans le domaine de l’audiovisuel au titre de

deux disciplines de l’AGCS. La première est celle du traitement national qui oblige les signataires de

l’accord à accorder à tous les fournisseurs de services, quelle que soit leur nationalité, le même

traitement qu’aux fournisseurs de services nationaux. Si ce traitement national avait été appliqué à

l’audiovisuel, les films américains et autres auraient, par exemple, bénéficié des mécanismes de

soutien financier nationaux et européens, dans les mêmes conditions que les films européens. La

seconde discipline est celle de l’accès au marché qui oblige les signataires de l’accord à s’abstenir de

toute restriction quantitative aux échanges et de toute mesure susceptible d’affecter le chiffre d’affaires

ou la valeur des actifs des entreprises des pays partenaires, et à accorder à tous les fournisseurs de

services, quelle que soit leur nationalité, le même traitement qu’aux fournisseurs de services

nationaux. Autrement dit les quotas de diffusion d’œuvres européennes auraient dû être supprimés.

Enfin, l’Union a retenu cinq exemptions à la clause dite de la nation la plus favorisée (NPF). Cette

clause veut qu’un signataire de l’accord étende à tous les autres signataires tout avantage commercial

qu’il aurait consenti seulement à certains d’entre eux. L’avantage conféré aux pays du Conseil de

l’Europe, dont les œuvres audiovisuelles sont inclues dans les quotas communautaires de la directive

TVSF devrait en application de cette clause NPF être accordé à l’ensemble des pays. Ce qui une fois

encore viderait le mécanisme des quotas de tout sens. Les exemptions retenues concernent les services

audiovisuels, leur production et leur distribution quelle que soit la forme de transmission vers le

public.

L’Union et ses Etats membres gardaient donc leurs marges de manœuvre pour promouvoir la création,

la production et la diffusion d’œuvres audiovisuelles. La bataille était remportée.

De l’exception a la diversité culturelle

Mais de quelle bataille s’agissait-il ? Celle de l’exception ou celle de l’exclusion ? Au cours

des discussions menées entre Européens pour trouver un point d’accord, différentes positions s’étaient

exprimées. Mais avec un certain recul, on peut rétrospectivement penser que ces divergences n’étaient

pas fondamentales. L’élément le plus important était malgré tout la réalisation d’un certain consensus

sur la place de la Culture.

Faire de la culture une exception au sens de l’AGCS, aurait signifié que les pays signataires de

l’accord auraient pu prendre des mesures contraires aux règles générales de cet accord pour

promouvoir leur culture. Mais ce faisant, ils auraient ouvert la voie à des contentieux dont l’issue

aurait été fixée à travers les mécanismes de règlement des conflits de l’OMC. Les panels de l’OMC

réunis pour juger de ces conflits auraient ainsi été amenés à décider si les « mesures contraires aux

règles générales » prises par un Etat en faveur de sa culture étaient bel et bien justifiées. Ce qui

revenait in fine à faire définir par l’OMC et selon une approche commerciale, ce qui était culturel et ce

qui ne l’était pas. Prenons l’exemple de la télévision publique. Un pays voulant favoriser l’expansion

de ses diffuseurs privés aurait pu porter plainte à l’OMC contre l’existence d’un service public de

télévision financé par des fonds publics. Et plus précisément attaquer le financement mixte de

certaines télévisions publiques (redevance et publicité) entraînant ainsi une concurrence jugée déloyale

sur le marché publicitaire. Reviendrait alors à l’OMC de décider ce que devrait être une télévision de

service public et les modalités de son financement. C’est à ce genre de situation risquée que conduisait

l’approche de l’exception.

A cet égard l’exclusion était a priori plus cohérente. Cette solution revenait à faire sortir le secteur

audiovisuel du champ d’application de l’OMC et de l’accord sur les services. Ses partisans citaient en

exemple l’accord de Libre échange conclu entre les Etats-Unis et le Canada en 1988 (l’Alena) qui, à la

demande du Canada, prévoyait l’exclusion des industries culturelles. Cependant, cet exemple

n’apparaît guère probant dans la mesure où une phrase ambiguë était accolée à celle sur l’exclusion

culturelle : « chaque partie pourra prendre des mesures d’effet commercial équivalent, en réaction à

des interventions incompatibles avec le présent traité ». Autrement dit les Etats-Unis se réservaient une

capacité de rétorsion si des mesures canadiennes prises en faveur de la promotion de la culture

canadienne touchaient leurs intérêts.

« La clause culturelle de l’Alena soulève de sérieux problèmes, écrit le professeur Ivan Bernier, le

grand spécialiste canadien de la diversité culturelle, dans son rapport à l’Assemblée nationale du

Québec (mars 2000). Elle ne devrait définitivement pas servir de modèle aux autres accords

commerciaux... Elle rend inévitable la reconnaissance d’un droit à des mesures d’effet commercial

équivalent pour l’Etat qui subit un préjudice du fait de son utilisation. L’exercice de ce dernier droit

échappant lui-même pratiquement à tout contrôle. La clause a eu surtout pour effet, de dissuader le

Canada de recourir à des mesures incompatibles avec l’Alena. Ce qui, dans le cas du cinéma, l’aura

amené à renoncer à toute intervention concernant la distribution des films, et dans le cas des

périodiques, à accepter un règlement avec les Etats-Unis que certains ont décrit comme une pure et

simple abdication ».

La limite de l’exclusion est là : elle replace le traitement des échanges culturels dans le cadre bilatéral

qui donne évidemment une prime au plus puissant des deux partenaires, sans pour autant d’ailleurs éviter que -comme dans le cas de l’exception- des recours puissent être exercés au sein de l’OMC contre telle ou telle mesure « culturelle » d’un Etat membre.

L’Uruguay Round ne déboucha donc ni sur l’exception ni sur l’exclusion culturelle, ni même sur la

« spécificité » proposition floue abandonnée à la fin de 1993. Mais le résultat eut pour mérite de

sauvegarder la capacité de l’Union et de ses Etats à développer leurs instruments de politique

audiovisuelle. De fait, de nombreuses initiatives dans le domaine de la politique audiovisuelle virent

le jour en Europe depuis la signature de l’Accord de Marrakech sans que l’OMC ou les autres Etats

membres de l’OMC n’aient trouvé à y redire. Au niveau européen, fut arrêté un nouveau programme

« Media Plus » augmenté de 30% pour un budget de 400 millions d’euro sur cinq ans. Plusieurs pays

renforcèrent leurs systèmes de quotas (l’Italie et l’Espagne instaurèrent des quotas d’investissement en

faveur du cinéma) et améliorèrent leurs systèmes d’aide en faveur du cinéma. De nouvelles chaînes de

télévision publique furent créées.

Parce que ces différentes notions prêtaient souvent à confusion, une autre apparut et s’imposa

progressivement : celle de la « diversité culturelle ». Certains considérèrent que ce glissement

sémantique marquait un abandon quant au traitement exceptionnel qui devait être réservé à la culture.

Au sens de la relation entre la norme nationale et internationale, cette objection n’est pas fondée. Car,

pour l’Europe cette notion n’a rien d’incantatoire. En 1995, elle a été intégrée à l’initiative de la

Belgique au Traité d’Amsterdam au chapitre Culture. Là où il était écrit que la Communauté tenait

compte des aspects culturels dans la mise en œuvre de ses politiques, les Belges firent ajouter « afin

notamment de respecter et de promouvoir la diversité de ses cultures. » Conjuguée à la règle de la

subsidiarité qui veut que la culture demeure de la prérogative première des Etats membres, cette

disposition sur la « diversité » considérée comme une « obligation juridique » par les Institutions de

l’Union, devait être désormais mise en pratique par les autres politiques de l’Union et notamment la

politique de concurrence et la politique commerciale.

Que la notion de « diversité » ait été portée par les « petits pays » de l’Union n’a en soi rien

d’étonnant. S’ils jouèrent un rôle actif dans l’affrontement de 1993 et dans la promotion de cette

« diversité » c’est que, dans leur majorité, ils se sentaient plus vulnérables aux effets d’uniformisation

culturelle de la mondialisation que des pays plus grands qui disposent d’industries culturelles et de

télévisions à rayonnement international. Par ailleurs, c’est à l’instigation des Pays-Bas que sera inséré

dans le même Traité d’Amsterdam un protocole précisant les prérogatives des Etats membres de

l’Union quant à la définition des missions du service public de télévision, son organisation et son

financement.

Le redéploiement de la stratégie américaine après l’Uruguay round.

L’affrontement sur la culture auquel donna lieu l’Uruguay Round s’achèva donc au bénéfice

des Européens et des Canadiens. Une très large majorité d’Etats membres de l’OMC les suivirent en

ne prenant aucun engagement de libéralisation de leur secteur audiovisuel. Dix Etats contractent des

engagements partiels et deux Etats seulement ouvrent totalement leur marché : les Etats-Unis et la

République Centrafricaine.

Cependant l’affrontement se poursuivit sous d’autres formes et en d’autres lieux. Il était certes positif

que le dialogue reprit avec les Américains. Mais sous des déclarations d’amitiés apaisantes et

conciliantes, « le GATT est derrière nous, construisons l’avenir. Nous voulons être vos alliés, vos partenaires. Nous sommes tous sur la barque de la création » (J.Valenti), se profile bientôt une

nouvelle stratégie américaine.

Une note du département d’Etat d’avril 1995 « US Global Audiovisual Strategy » tirant les leçons du

différend avec l’Europe, résume les nouveaux objectifs politiques des Etats-Unis :

• privilégier la recherche d’accords sur des intérêts communs

• améliorer les conditions d’investissement pour les firmes américaines en libéralisant les

régulations existantes

• éviter un renforcement des mesures restrictives comme les quotas et veiller à ce que ces

mesures ne s’étendent pas

• lier les questions audiovisuelles au développement de nouveaux services de communication et

de télécommunication

• rechercher le soutien aux positions américaines des opérateurs européens gênés par les quotas

ou les réglementations (télévisions privées, publicitaires, opérateurs de télécommunication..).

Pour atteindre ces objectifs, la nouvelle stratégie américaine utilisa trois supports : l’Internet et les

enceintes multilatérales que sont l’OCDE et l’OMC.

La révolution de l’information

L’argument américain était relativement simple. La technologie du numérique devant

remplacer, tant dans le secteur des télécommunications que dans celui de l’audiovisuel, la technologie

analogique, la « frontière » entre ces deux secteurs tendrait à disparaître. Du même coup, la spécificité

des réglementations et des systèmes de régulation attachés à chacun de ces secteurs ne serait plus

justifiée. Un monde de libre communication devait naître, mettant le producteur directement en

relation avec le consommateur et offrir à ce dernier une multitude de choix de produits audiovisuels.

« La révolution du numérique exige une approche de marché libre : satellites, fibres optiques,

numérisation créent une nouvelle situation donnant au consommateur le choix ultime des programmes

qu’il souhaite voir... Il est donc raisonnable de suivre pour l’audiovisuel une politique de

dérégulation. » (Jack Valenti). On passait ainsi d’une situation d’offre limitée de services audiovisuels

à laquelle il était possible d’imposer des contraintes législatives, à une situation d’offre illimitée,

pratiquement incontrôlable où toute règle d’ordre public spécifique se serait avérée sans effet.

L’association Ectel (European Telecommunications and professional Electronics Industry) basée à

Londres adressait un mémorandum dans ce sens aux Commissaires européens dans lequel il était dit

qu’ « avec la convergence technologique vient la convergence du marché. Mais aucun marché ne peut

décoller s’il est régi par des règles différentes, imposées par des institutions différentes. Ainsi une

convergence des régulations de l’audiovisuel et des télécoms, et leur simplification est-elle

absolument nécessaire. »

Réglementations a minima ?

Réglementations a minima ?

Cette position s’affirma dès la fin de 1994, quelques mois après la fin de l’Uruguay Round,

lors de la révision de la directive TVSF. Lors des travaux préparatoires, l’Administration américaine

se livra à une véritable offensive en Europe (notes, démarches appuyées de l’Ambassadeur américain

auprès des Commissaires, tournée d’officiels américains dans les capitales) sur le thème : la Commission va proposer la révision d’un texte condamné, obsolète. Non seulement les quotas sont

inefficaces (une multinationale nippo-américaine avait produit une étude sur la question), mais ils

deviendront rapidement inopérants en raison de la révolution technologique.

Le débat fut vif entre les différents services de la Commission, dont certains annonçaient la disparition

de la télévision classique avant la fin de l’an 2000 au profit de la vidéo à la demande et de l’Internet, et

donc réclamaient l’abrogation de la directive TVSF.

Argument contre argument, les tenants de la régulation audiovisuelle européenne démontrèrent que la

spécificité de la réglementation audiovisuelle ne tenait pas à la rareté de l’offre, mais à des

considérations d’intérêt général et que l’objectif de la diversité culturelle faisait partie de ces

considérations au même titre que la protection des mineurs, la protection du droit des auteurs ou du

droit des consommateurs (pour les règles touchant la publicité). En outre renoncer à une régulation des

services télévisés pour laisser en suspens la réglementation à appliquer à des nouveaux services

audiovisuels à peine émergents, aurait créé de l’insécurité juridique pour les opérateurs et gêné le

développement du secteur audiovisuel lui-même.

Ainsi, si les quotas étaient supprimés au niveau européen, le système des quotas nationaux aurait de

facto été fragilisé et attaqué devant la Cour de Justice pour entrave au marché. La « guerre des

quotas » aurait été réouverte, moins d’un an après la fin de l’Uruguay Round. Enfin, on ne disposait

d’aucune indication quant au rythme auquel ces nouveaux services audiovisuels allaient s’imposer.

Dans leur sagesse, et sur l’initiative du Commissaire à la Culture, les membres de la Commission

adoptèrent une proposition de modification de la directive TVSF maintenant la préférence européenne

(quotas).

Comment l’exception culturelle est retournée à l’OMC

Comment l’exception culturelle est retournée à l’OMC

Mais le débat sur la « convergence » n’était pas pour autant épuisé. Il rebondit en 1997 à

l’OMC avec les négociations portant sur la libéralisation des télécommunications de base qui

n’avaient pu être finalisées dans l’Accord de l’Uruguay Round. C’est pourquoi les Etats membres de

l’OMC s’étaient donnés un délai supplémentaire pour aboutir : le 15 février 1997. Il ne fut pas

étonnant à cette occasion de voir les Etats-Unis repartir à la charge pour demander d’inclure les

services audiovisuels (notamment la vidéo à la demande) dans la négociation afin de les libéraliser.

Ainsi la question de la frontière entre audiovisuel et télécommunication était posée à l’OMC sur fond

de convergence technologique. Cette question contenait un piège évident car la traiter revenait à

définir précisément ce qu’au terme de l’AGCS on entendait par « audiovisuel » et, partant de là à

restreindre le champ des non-engagements de libéralisation pris par l’Europe dans l’Accord de

Marrakech.

Dans cette négociation, la Communauté veilla à préserver l’acquis du cycle de l’Uruguay. Plutôt que

de s’engager sur la piste dangereuse des définitions, la Commission proposa d’établir une distinction

entre les services ayant pour objet de transporter des signaux électroniques et les services offrant un

contenu audiovisuel. La libéralisation pouvait donc concerner le transport des signaux (images et son)

mais en était exclue la radiodiffusion (télévision) classique ainsi que tout service offrant un contenu

qui n’avait pas été libéralisé. Ainsi faisait-on prévaloir la position acquise à Marrakech.

Cette position l’emporta et le Conseil approuva l’accord sur les télécommunications de base, négocié

par la Commission. Mais pour bien marquer l’importance de cette affaire, la Belgique soutenue par la

France, l’Italie et la Grèce fit acter que « le résultat des négociations ne modifie aucunement le statut ni la portée des services audiovisuels et culturels tels que prévus à l’égard de l’OMC et de l’accord

AGCS. »

Marx est mort, tout est possible

Marx est mort, tout est possible

Il serait évidemment difficile de nier la réalité et les potentialités de la révolution du

numérique et de l’Internet pour la société et le secteur de l’audiovisuel. La question n’est pas là. Elle

est dans le fait que cette « révolution » a été instrumentalisée par une idéologie qui depuis

l’effondrement du communisme ne voyait plus de limite à son développement. « Marx est mort, tout

est possible » pourrait-on dire en paraphrasant Dostoïevski. Il en résulta dans les années 1995-2000

une littérature très idéologique, selon laquelle la nouvelle révolution de l’Internet, fondée sur la seule

logique du marché allait résoudre tous les problèmes de la planète : éducation, santé, emplois,

croissance économique...

Dans le domaine de la société de l’information, la « convergence » allait voir se constituer des groupes

géants réunissant services de contenants et de contenus sur le modèle de AOL Time Warner ou de

Vivendi Universal offrant un choix infini d’images au consommateur. Sans insister sur les

contradictions de la démonstration qui consistait à célébrer l’économie décentralisée que constituait la

net-économie et annoncer l’émergence de multinationales régnant sur plus des deux tiers du marché,

on pourra avec le recul simplement rappeler que si le marché est indispensable, il est aveugle.

L’erreur la plus grave a été commise sur le rythme et la nature du changement. Imaginer un

bouleversement radical et immédiat de l’économie de l’audiovisuel avec une concentration des usages

sur l’audiovisuel à la demande, au détriment de la télévision « classique » et notamment des chaînes

généralistes (dont était annoncée la disparition), et aussi des autres pratiques telles que la locationvidéo

était peu crédible. Et l’exigence d’une dérégulation de l’audiovisuel pour favoriser l’avènement

de cette nouvelle ère constituait une démarche pour la moins hasardeuse. Au demeurant l’évolution de

l’audiovisuel particulièrement dynamique depuis une dizaine d’années réserva d’autres tendances que

celles annoncées : la multiplication des chaînes « classiques », l’Europe passant en cinq ans de 400 à

800 chaînes, la remontée de la fréquentation des salles de cinéma, le succès spectaculaire du DVD

(vente et location), la vidéo à la demande ou la télévision interactive, ne représentant encore qu’une

part infinitésimale du paysage audiovisuel.

Dès lors la position prise par la Commission dans son Livre vert sur la convergence de 1998 (qui

donna lieu à quatre versions successives jusqu’à ce que le Commissaire à l’audiovisuel obtienne gain

de cause) et par les ministres de l’audiovisuel s’avéra pertinente. L’Union européenne convint en

1999-2000 que la régulation de l’audiovisuel à l’ère numérique devait être abordée de façon

pragmatique et selon des principes suivants :

• séparation de la réglementation du transport (contenant) et de celle du contenu,

• neutralité technologique, autrement dit la même réglementation doit s’appliquer au même

contenu quel que soit son mode de distribution,

• respect des intérêts généraux de la société : protection des mineurs, droits des auteurs,

diversité culturelle,

• légitimité du service public de télévision qui, pour remplir ses missions doit lui aussi

bénéficier des potentialités de l’ère numérique.

Ainsi l’approche d’un traitement spécifique des questions audiovisuelles par l’Europe était-elle

maintenue.

Le test de l’A.M.I. (Accord Multilatéral sur l’Investissement)

En mai 1995 s’engage à Paris au château de la Muette une négociation entre les 29 pays

membres de l’OCDE en vue d’un accord multilatéral destiné à instaurer des règles de libéralisation et

de protection de l’investissement direct étranger. Cet accord devait être ouvert aux pays non-membres

de l’OCDE. Les promoteurs de cette démarche voulaient offrir aux investisseurs transnationaux un

cadre assurant la visibilité des conditions de leurs opérations et la sécurité des investissements réalisés.

Les principes préconisés s’apparentaient à ceux de l’OMC et notamment : le traitement national

(traitement des investissements non nationaux identique aux investissements nationaux) ; l’application

de la clause de la nation la plus favorisée et enfin l’interdiction des obligations de résultat

(performance requirements) telles que les quotas. Appliqué à l’audiovisuel cet accord aurait permis

d’obtenir par le biais des investissements ce qui avait été refusé à l’OMC pour les services. C’est-à dire

que les filiales des majors d’Hollywood implantées dans un pays de l’Union auraient pu avoir

accès aux mécanismes de soutien au cinéma de ce pays et à ceux de l’Union (programme Media) et

que les quotas de diffusion auraient été démantelés. Ainsi les politiques audiovisuelles nationales et

européennes auraient été vidées de sens. De même qu’auraient été mises en cause les règles nationales

qui prévoient la limitation des prises de participation étrangères dans le capital des sociétés de radio et

de télévision.

Le projet d’AMI ne prévoyait aucune exception non plus sur les questions de propriété littéraire et

artistique. Et les auteurs et leurs sociétés étaient en droit de s’inquiéter de l’impact de cet accord sur

les accords qui venaient d’être conclus (décembre 1986) au sein de l’Organisation Mondiale de la

propriété intellectuelle qui confortaient l’approche européenne de la protection des droits des auteurs.

Aux termes de l’AMI, un investisseur acquérant des droits dans un autre pays aurait pu faire valoir

qu’il n’était pas en mesure d’en tirer le profit maximum escompté en raison des dispositions nationales

protégeant les auteurs, et donc mettre en cause ces dispositions.

En effet, si le principe du traitement national a été reconnu par les Conventions et les accords

internationaux sur les droits d’auteur, c’est d’une part parce qu’existaient entre les pays signataires des

niveaux de protection des auteurs à peu près équivalents et que, par ailleurs, ce principe était assorti

d’un socle de dispositions obligatoires portant sur la reconnaissance de droits fondamentaux

(communication, reproduction, durée des droits..). Or rien de tel n’était prévu dans l’AMI, les droits

d’auteur étant assimilés à des investissements comme les autres.

Enfin le projet prévoyait d’instituer des procédures de recours pour les entreprises s’estimant lésées

par telle ou telle mesure discriminatoire (envers les investissements non nationaux) existant dans le

pays où elles avaient investi. Contrairement à l’OMC où les voies de recours sont ouvertes aux seuls

Etats, n’importe quel acteur économique aurait pu en quelque sorte traduire un Etat en justice.

Le projet d’Accord Multilatéral sur les Investissements de l’OCDE commença à susciter à partir de

1996 des oppositions au sein de l’OCDE entre les Etats participant aux négociations et parmi les

acteurs de la société civile. Touchant tous les secteurs de la vie économique, il mettait en cause audelà

de la culture et de l’audiovisuel, les différentes politiques sociales, sanitaires et

environnementales menées par les Etats et la capacité de ces Etats à approfondir ces politiques. Sur la culture, une discussion vive s’engagea. La France appuyée d’abord par le Canada puis par la

Belgique, l’Italie, le Portugal et la Grèce, réclama l’application de l’exception culturelle. Les Etats-

Unis et le Japon eurent alors pour stratégie d’en limiter le champ. A l’extérieur le débat s’engagea non

seulement sur la culture mais aussi sur l’environnement et le social. Les premières à réagir furent les

associations américaines de consommateurs et de protection de l’environnement, les associations

professionnelles de l’audiovisuel canadiennes, françaises et européennes. Ces dernières se

mobilisèrent auprès des Institutions communautaires, et notamment de la Commission et du Parlement

européen qui organisa plusieurs auditions avec des organisations professionnelles européennes

particulièrement actives.

En février 1998, décision fut prise d’ajourner les travaux. Les Américains rejetèrent sur les Européens

la responsabilité de cet échec. Ils jugèrent exorbitantes leurs demandes relatives à l’ajout d’une

« clause d’intégration régionale » (afin de permettre à l’Union de poursuivre son intégration

économique et de développer ses politiques), au respect de l’acquis AGCS/OMC en matière

audiovisuelle, y compris donc la capacité pour l’Union et ses Etats membres de renforcer leurs

dispositifs de promotion de leur culture s’ils l’estimaient nécessaire et l’exclusion des investissements

dans les domaines d’ordre public.

En réalité les parties participantes avaient des demandes irréconciliables. Les Américains n’étaient pas

en reste et voulaient, par exemple, se réserver le droit de refuser l’accès des investisseurs étrangers à

leurs subventions et marchés publics. Ce qui constituait une exception considérable. Les Etats-Unis

souhaitaient d’autre part ne pas aliéner leur capacité de punir les firmes étrangères qui effectueraient

des investissements étrangers dans les pays qu’ils estimaient « hors la loi » (Cuba : loi Helms Burton,

ou Iran : loi d’Amato), procédé que les Européens avaient toujours contesté.

Au moment où les négociations devaient reprendre, en octobre 1998, le Premier ministre Lionel Jospin

décida que la France n’y participerait pas. La réunion à l’OCDE ne dura que quelques heures et aucun

nouveau rendez-vous ne fut fixé.

La politique du « containment »

Le projet d’AMI avait une vocation généraliste et ne visait pas expressément la culture et

l’audiovisuel. Mais sa mise en œuvre aurait signifié la fin de l’exception culturelle. L’OCDE offrit un

autre terrain d’action particulièrement propice pour la mise en œuvre de la stratégie audiovisuelle des

Etats-Unis après l’Uruguay Round qui s’y déploya comme elle se déploya vis-à-vis des pays candidats

à l’Union européenne et à l’OMC. Cette stratégie, on l’a vu, avait notamment pour but d’éviter l’effet

de contagion de la politique européenne des quotas. Elle était d’une grande simplicité : convaincre les

pays candidats à l’OCDE et à l’OMC de libéraliser leur audiovisuel et au besoin l’exiger pour avoir

l’accord de Washington à leur entrée dans ces organisations.

Les anciens pays communistes constituaient à cet égard une priorité, puisqu’ils étaient candidats à

l’Union et en passe d’intégrer l’acquis communautaire (et donc la législation audiovisuelle européenne

avec ses quotas) dans leur législation interne. Aussi l’Administration américaine multiplia-t-elle les

démarches auprès de ces pays avec un double message :

1. l’adoption de la directive TVSF déplairait fortement aux Etats-unis qui ont tant fait pour aider

votre pays à sortir du communisme et qui sont les acteurs les plus sûrs de votre sécurité,

2. cette directive est de toute façon condamnée à terme, d’une part parce que les Etats membres de

l’Union européenne sont divisés sur son utilité, et d’autre part parce que d’ici votre accession à

l’Union dans six ou sept ans, elle sera complètement dépassée par les évolutions technologiques.

Ce message diplomatique fut relayé par de fortes pressions politiques :

• à l’égard des pays candidats à l’OMC, pour exiger d’eux - comme condition pour adhérer à

cette Organisation - la libéralisation de leur secteur audiovisuel, et donc là aussi le

renoncement à toute mesure de promotion de leurs œuvres audiovisuelles par le biais de

quotas. Tous les pays candidats à l’Union qui n’étaient pas membres de l’OMC à la fin de

l’Uruguay Round subirent des pressions de ce type.

• à l’égard des pays qui souhaitaient adhérer à l’OCDE dont le « code des invisibles » prévoit

l’élimination des restrictions et discriminations entre Etats membres et l’extension des

mesures de libéralisation à tous les autres Etats membres de l’OCDE.

Il s’ensuivit - particulièrement en 1998 - un bras de fer musclé entre l’Administration américaine et la

Commission qui, dans le processus d’adhésion à l’Union européenne, a pour mission de s’assurer que

les pays candidats reprennent intégralement l’acquis communautaire. Cette reprise doit évidemment

intervenir dans le processus d’adhésion pour qu’à la date d’adhésion, le nouveau pays membre et les

anciens soient sur un pied d’égalité.

Les engagements et renoncements des pays candidats à ne pas intégrer la législation audiovisuelle

européenne et en particulier la directive TVSF créaient des difficultés sur la route de l’élargissement.

Après avoir failli faire échouer l’Uruguay Round, après avoir contribué à couler le projet d’AMI,

l’audiovisuel allait-il devenir l’un des obstacles majeurs aux retrouvailles de la famille européenne ?

Le bras de fer commença par révéler une faiblesse côté européen. En adhérant à l’OMC, la Roumanie,

avait pris l’engagement d’appliquer la clause de la nation la plus favorisée, sans mentionner les

restrictions à cette clause pour l’audiovisuel comme l’avait fait l’Union européenne. Aussi quand le

ministre roumain Caramitru présenta début 1998 au Parlement un projet de loi sur l’audiovisuel qui

notamment intégrait les dispositions de la directive TVSF, le gouvernement roumain fit l’objet d’une

protestation officielle de la part des Etats-Unis.

Dans le cas de la Roumanie qui fut l’un des premiers pays de l’est communiste à adhérer à l’OMC, les

Américains avaient tiré les premiers. Mais la leçon porta et la vigilance des Européens ne fut plus prise

en défaut.

A la fin octobre 1997, une délégation du gouvernement letton se rendit à Washington pour finaliser les

négociations de ce pays à l’OMC. Alors que les travaux progressaient, les Américains haussèrent

soudainement le ton pour signifier à leurs interlocuteurs que les Etats-Unis voteraient contre l’entrée

de la Lettonie à l’OMC si son offre d’adhésion devait maintenir le régime spécial réservé à

l’audiovisuel. Le même message fut envoyé aux deux autres pays baltes également candidats à

l’OMC, l’Estonie et la Lituanie qui négociaient leur adhésion à Genève.

L’entrée à l’OMC se faisant à l’unanimité, la Commission européenne rappela à son tour aux autorités

des trois pays baltes que s’ils acceptaient les conditions américaines, l’Union pourrait reconsidérer sa

position sur leur adhésion à l’OMC. Céder aux Américains serait en outre tourner le dos à l’acquis

communautaire et agir en contradiction avec leur demande d’adhésion à l’Union européenne. Or les

négociations d’adhésion notamment sur le chapitre audiovisuel allaient bon train, les pays baltes ayant

exprimé leur accord sur les objectifs et les moyens de la politique audiovisuelle européenne.

Les échanges entre les services de la Commission et de l’Administration américaine (USTR) n’ayant

pas permis de débloquer l’affaire, les Commissaires européens Brittan et Van den Broek écrivirent au

Secrétaire d’Etat Madeleine Albright en soulignant que « l’insistance américaine pour des

engagements de libéralisation sur l’audiovisuel met en cause la capacité des Etats baltes de participer

pleinement à la stratégie d’accession à l’Union européenne »

Le président de la Commission M. Jacques Santer prit ensuite l’initiative le 14 janvier 1998 d’en saisir

directement le Président Clinton : « les trois Etats baltes entendent rejoindre l’Union européenne

aussitôt que possible. Dans cette perspective, ils devront appliquer pleinement la législation

européenne. Ils ne peuvent donc faire aucun engagement qui irait au-delà de ce que l’Union

européenne a accepté à l’OMC et qui est le résultat des négociations de l’Uruguay Round ».

Il faudra encore six mois de négociations sous la vigilance du Commissaire à l’audiovisuel M. Oreja

pour que l’Union obtienne finalement gain de cause dans ce qu’on a appelé « le compromis balte sur

l’audiovisuel ». Les trois pays baltes reprirent dans leur offre d’entrée à l’OMC les exemptions

européennes à la clause NPF sur l’audiovisuel, et acceptèrent de libéraliser les seuls achats de salles de

cinéma et de videoshops. Ce qui n’était pas une nouveauté puisque ces offres avaient déjà été actées

dans un accord bilatéral passé entre ces pays et les Etats-Unis.

Au total sur les douze pays candidats à l’Union européenne et à l’OMC, dix d’entre eux s’alignèrent

quasi intégralement sur la position européenne et gardèrent la capacité d’intégrer l’acquis

communautaire dans la perspective de leur adhésion à l’Union. Seules la Roumanie et Malte furent

différemment inspirés.

Mais le feuilleton du conflit Etats-Unis Europe ne s’arrêta pas au cercle des pays qui avaient déposé

leur candidature à l’Union. Il se prolongea (et se prolonge encore) avec les adhésions à l’OMC de

nouveaux Etats. Les pressions américaines se sont exercées sur les pays qui sont appelés à devenir un

jour membres de l’Union européenne (Croatie, Albanie) ou participer à ses instruments de politique

audiovisuelle (Moldavie, Arménie, Ukraine...), ainsi que sur d’autres pays tiers du Cambodge au

Népal. Les Commissaires européens au commerce et à la culture, les pays européens sensibles à cette

question comme la France, font valoir auprès des pays candidats l’incapacité dans laquelle ils se

trouveraient de développer une politique de soutien à leur audiovisuel, de participer à la politique

audiovisuelle de l’Union ou de conclure des accords de coopération bilatérale avec l’Union ou d’autres

pays s’ils devaient s’engager à libéraliser à l’OMC leur secteur audiovisuel. Ironie de l’histoire : en

défendant la capacité de ces pays à développer des politiques culturelles, l’Union se voit reprocher

d’être à contre-courant de la logique de l’OMC puisqu’elle subordonne son accord à l’absence

d’engagements de libéralisation et à l’introduction d’exemptions NPF dans les secteurs culturels.

In fine se dessine à l’OMC un rapport de force entre les pays qui soutiennent les positions de

l’exception culturelle, et les pays qui ont libéralisé leur audiovisuel, la balance penchant largement en

faveur des premiers.

L’adhésion de plusieurs pays européens de l’Est à l’OCDE offrit également l’occasion d’un

affrontement en vase clos sur les questions audiovisuelles. Cette organisation de pays développés

fonctionne dans certains secteurs comme une mini OMC avec des règles de libéralisation qui ont une

force juridique, la différence étant que l’OCDE ne dispose pas de mécanisme de règlement des

conflits. Parmi ces règles figurent le « code des invisibles » qui prévoit la libre circulation des

services. Le secteur audiovisuel est concerné puisque ces dispositions s’appliquent à « l’exportation,

l’importation, la distribution de films et autres enregistrements pour les salles ou la télévision ».

Serait donc interdite l’instauration de quotas à la télévision. Sauf - et le code des invisibles le spécifie -

pour les Etats membres formant une Union douanière.

Ce qui est évidemment le cas des Etats membres de l’Union européenne, mais moins nettement celui

des pays candidats à l’Union. Les Américains se sont engouffrés dans ce flou juridique pour inviter la

Pologne, la République tchèque et la Hongrie à prendre des engagements de renoncement à instaurer

tout quota de diffusion dans leur législation audiovisuelle, avec un luxe de détails que seuls des

spécialistes de la législation européenne (que n’étaient pas encore à l’époque les administrations des

pays de l’Est) pouvaient prévoir. Aussi, lorsque dans le cadre du processus d’élargissement, les

services de la Commission négocièrent en 1998 l’intégration de la directive TVSF, ils se virent

signifier par des Polonais plutôt gênés que la Pologne ne pourrait pas avancer sur ce chapitre en raison

des engagements qu’elle était en train de prendre en vue de son entrée à l’OCDE. Ces engagements

portaient sur le renoncement à toute instauration de quotas télévisés ayant pour but de promouvoir les

œuvres polonaises et européennes. Et le projet de loi sur l’audiovisuel que la Pologne allait adopter,

respecterait les engagements pris à l’OCDE de non discrimination et de totale libéralisation.

L’alerte était chaude. Contact fut aussitôt pris par la Commission avec la Belgique qui assurait à ce

moment la présidence de l’Union. L’ambassadeur belge à l’OCDE convoqua immédiatement une

réunion de coordination des Etats membres de l’Union européenne membres de l’OCDE pour préparer

la réunion de l’OCDE où devait être examiné et entériné le rapport relatif aux engagements de la

Pologne dans le cadre du Code des Invisibles. La Commission y présenta les modifications nécessaires

correspondant à l’obligation de la Pologne de s’aligner sur l’acquis communautaire, y compris dans le

domaine audiovisuel, en vertu de l’accord européen d’association signé avec l’Union et antérieur au

Code et du processus d’élargissement de l’Union. Ces modifications furent approuvées expressément

par tous les représentants des Etats membres de l’Union, sans opinion dissidente. Elles furent

transmises ensuite aux autorités tchèques et hongroises, qui vis-à-vis de l’OCDE s’étaient engagées

dans la même voie que la Pologne.

Ainsi, lors des réunions de l’OCDE où devaient être confirmés les engagements de ces pays, les

représentants de l’Union obtinrent-ils que ces promesses soient réexaminées à la lumière des autres

engagements internationaux et notamment européens des pays concernés.La fermeté porta ses fruits.

La Pologne reformula son projet de loi pour y inclure les fameux quotas, la République tchèque fit de

même, la Hongrie hésita davantage mais s’engagea à ce que tout soit en ordre avant la date de

l’adhésion.

Avec le conflit de positions de l’Uruguay Round et le conflit de mouvement à l’occasion des

accessions des nouveaux pays à l’OMC ou à l’OCDE s’achève une première phase de l’histoire de la

diversité culturelle. Au cours de cette phase réactive et défensive où fut préservé l’essentiel : la liberté

d’action des Etats en faveur de leur culture.

Ce premier acte de l’exception culturelle révèle que l’affirmation de cette notion a été surtout le fait

des politiques en réaction aux partisans d’une intégration de la culturedans le jeu des échanges

marchands et dans le processus de libéralisation de l’économie mondiale.

Cette volonté d’intégration a été portée notamment par les majors des industries culturelles (et de

télécommunications) considérant les mécanismes publics mis en œuvre par les autorités nationales

pour promouvoir leur culture comme autant d’obstacles à leur développement transnational.

Si l’on prônait cette voie, si l’on prétendait que cette intégration était de nature à procurer à la

collectivité mondiale dans son ensemble un optimum en termes de bien être culturel, alors il aurait été

logique de poser la question de ses « fondamentaux théoriques », bref d’en apporter la démonstration

théorique. Cela ne fut pas fait, et pour cause.

LA CULTURE AU RISQUE DU MARCHE

Les relations entre culture et économie ont donné lieu à des investigations intellectuelles

remarquables notamment depuis la montée en puissance des industries culturelles et la constitution de

groupes culturels importants nationaux et internationaux. Ces travaux sur l’économie de la culture ont

porté sur les déterminants de l’offre et de la demande de biens et services culturels, la formation des

prix compte tenu des interventions de l’Etat (régulation et subventions), les économies d’échelle et les

tendances à la concentration des industries culturelles. Ces travaux souvent complexes notamment à

cause de la difficulté de délimiter les contours de la culture, ont fait apparaître la part notable et

croissante occupée par les activités culturelles dans le Produit intérieur brut et dans l’emploi. Avec

pour corollaire la question : Quel est, du marché ou de l’Etat, l’élément déterminant de

l’investissement culturel ? Une des spécificités de la culture est que ce domaine ne peut pas ne pas

combiner les deux. En raisonnant aux extrêmes et de façon schématique, on peut dire que le « tout

marché » conduirait à n’investir que dans les productions culturelles rentables, laissant de côté les

secteurs et les créations sans avenir économique immédiat. Il s’ensuivrait des tendances à la

standardisation et à la concentration qui, pour limiter le risque lié à la création culturelle, la réduiraient

à la portion congrue ou l’accompagneraient d’un effort de marketing tel qu’il « forcerait » la demande

à s’y porter (demande qui se détournerait alors des autres créations plus modestement proposées). Les

caractéristiques d’un tel modèle se retrouvent d’ailleurs parfois dans certains secteurs à travers le

monde.

A l’autre extrémité, « le tout Etat » conduirait à faire dépendre les choix de l’investissement et du

financement culturel du seul « politique », avec le risque de générer une culture officielle et de

privilégier au nom de ces choix tel ou tel secteur de la culture au détriment des autres. Ainsi

contrairement à d’autres fonctions collectives (santé, éducation) que la collectivité peut décider de

confier au seul Etat, un consensus récent construit autour de l’idée que la culture a pour spécificité de

mêler nécessairement interventions de l’Etat et mécanismes de marché.

Cette recherche d’un point d’équilibre entre Etat et marché se retrouve naturellement au plan

international.

Le GATT puis l’OMC s’appuient sur les théories du libre échange et les considérations tirées de

l’histoire économique selon lesquelles les réflexes protectionnistes des nations ont précipité le monde

industrialisé dans la grande dépression.

Ces théories remontent à Adam Smith et à David Ricardo. On se souvient de leur postulat de base :

l’échange international, l’ouverture des économies, la division internationale du travail avec pour

corollaire la spécialisation des économies sont source de productivité, de croissance et de prospérité.

Dans ces conditions, chaque pays a intérêt à se concentrer sur la production de biens pour lesquels il

possède un avantage comparatif. Aux facteurs de production de base : terre, travail, capital sera ajouté

le progrès technologique qui contribuera à modifier la donne des avantages comparatifs en permettant

de nouvelles économies d’échelle. La différenciation du cycle du produit selon les marchés expliquera

la stratégie des firmes internationales. La division internationale du travail induite par la spécialisation

des économies dans les domaines où elles sont les plus compétitives permet, selon la théorie, une

allocation optimale des ressources et une croissance économique bénéfique pour tous. Le

développement du commerce international et donc la libéralisation des économies sont les pré-conditions essentielles de ce processus vertueux. D’où la mission de l’OMC d’assurer la libéralisation

toujours plus poussée des échanges commerciaux.

La question n’est pas ici de discuter du bien fondé de ces théories. Elle est de s’interroger sur le fait de

savoir - puisque certains pays veulent traiter de la culture à l’OMC - si elles sont applicables à la

culture. Autrement dit est-ce que le corpus théorique, les vertus du libre échange, auquel semblent

adhérer les Etats membres de l’OMC est valable pour la culture ?

La réponse est évidemment non. Que signifierait pour la culture le principe de spécialisation et de

division internationale du travail ? Cela signifierait que si un pays se trouve doté ou se dote de facteurs

de production exceptionnels pour la création théâtrale et a moins de dispositions pour la création

littéraire, il serait conduit à se spécialiser dans le théâtre et à renoncer à la publication de romans. Et

que le pays voisin qui connaît une situation inverse se spécialiserait dans les romans, les exporterait

dans le premier pays, et abandonnerait toute production théâtrale pour faire jouer chez lui les pièces et

acteurs du premier pays. Le simple jeu du marché conduirait selon ces principes à priver une

collectivité de son expression culturelle pleine et entière. Aussi petit soit-il, un pays doit évidemment

pouvoir conserver la capacité d’exprimer sa culture dans toutes ses acceptions.

Pour certains ce raisonnement pourrait être acceptable pour la culture traditionnelle (que signifie la

culture traditionnelle ?) mais ne devrait pas s’appliquer aux industries culturelles dont le

développement spectaculaire, s’explique par l’exploitation du marché mondial et la spécialisation qui

en résulte. Mais, en réalité, la concentration des industries culturelles sur un nombre restreint d’acteurs

mondiaux, et la spécialisation géographique qui l’accompagne, illustrent précisément l’incapacité du

marché à garantir simultanément création et diversité. Sans l’intervention des Etats pour soutenir leur

cinéma, les majors d’Hollywood déjà en situation dominante deviendraient l’acteur quasi-exclusif du

cinéma mondial, illustrant l’impossibilité d’appliquer à la culture le principe de spécialisation et de

division internationale du travail.

Ainsi les ressorts théoriques utilisés pour justifier le développement des échanges commerciaux ne

peuvent être retenus pour justifier la libéralisation par les règles du commerce des échanges culturels.

Et l’OMC n’est pas le cadre approprié pour traiter de la culture et des échanges culturels.

L’exception n’est pas française

Si au cours de la première phase de cette histoire de l’exception culturelle, il n’a pas été

produit de justification convaincante des effets du libre échange économique pour la culture, de son

côté la notion d’exception ou de diversité culturelle a engendré plus de confusion que de clarté

conceptuelle.

Pour une partie de l’opinion, la France ayant défendu et promu avec succès l’exception culturelle,

cette exception est devenue l’exception française. La politique culturelle et la culture françaises

seraient donc « exceptionnelles ».

L’équation avancée par certains : « exception culturelle = exception française », est d’ailleurs

contestable. Elle inclut dans l’exception - comme l’a fait Messier - toutes les composantes de la

politique culturelle française : le prix fixe du livre, les aides au cinéma, le régime des intermittents du

spectacle, le musée du Louvre....Mais elle confond ce faisant les politiques culturelles menées en

France par les pouvoirs publics, et la question de leur efficacité économique et sociale, avec la

question de la libéralisation des échanges. Certes la France peut se prévaloir d’une histoire et d’une

politique culturelle prestigieuses. Mais transformer ce modèle en exception est pour le moins abusif.

Au demeurant, cette politique est-elle vraiment exceptionnelle ? Est-ce en France que le taux de lecture dans la population est le plus élevé, que la pratique d’un instrument de musique est la plus

répandue, que le taux d’analphabétisme est le plus bas ?

Prôner la diversité culturelle n’est en aucun cas faire de la situation et des pratiques françaises un

modèle qui pourrait être brandi comme un oriflamme aux yeux de l’étranger. La France a tout à gagner

à travailler avec ses partenaires pour que leur conception commune de la diversité l’emporte, dans la

voie d’un nouvel universalisme assurant une place particulière et distinctive aux activités culturelles

au regard des règles que le libre échange - à l’intérieur des Etats et entre les Etats - prescrit aux

relations économiques. Heureusement cette attitude a été et reste celle des autorités publiques et des

principaux acteurs culturels français.

La diversité, valeur universelle

C’est dans cette voie universaliste que s’engagèrent les partisans de la diversité culturelle à

partir de 1999, ouvrant ainsi une deuxième étape de l’histoire de l’exception culturelle. Celle-ci verra

se préciser le concept de diversité et apparaître une volonté d’en faire une pierre angulaire des

relations internationales. C’est la ministre canadienne Sheila Cops qui la première lança le mouvement

en invitant les ministres de la culture des cinq continents à créer un Réseau International sur la

politique culturelle RIPC dont le premier objectif était de « faire en sorte que la diversité culturelle et

linguistique fasse partie intégrante de la réflexion mondiale sur le développement » et qui joua un

grand rôle dans la popularisation de ces idées.

Cette stratégie internationale trouva, notamment grâce aux efforts des gouvernements français et

canadien, un premier débouché concret avec la Déclaration Universelle sur la Diversité culturelle

adoptée par l’Unesco en octobre 2001. Cette Déclaration constitue la première formalisation du

contenu et des moyens du concept de la diversité culturelle, fondée sur l’affirmation des principes

suivants :

• Elle constitue le patrimoine commun de l’humanité. Elle est pour le genre humain aussi

nécessaire que l’est la biodiversité dans l’ordre du vivant »

• La défense de la diversité culturelle est un impératif éthique inséparable du respect de la

dignité de la personne humaine. Elle implique l’engagement de respecter les droits de

l’homme et les libertés fondamentales,

• Les droits culturels sont partie intégrante des droits de l’homme,

• Les biens et services culturels, porteurs d’identité, ne doivent pas être considérés comme des

marchandises ou des biens de consommation comme les autres,

• Il revient à chaque Etat, dans le respect de ses obligations internationales, de définir sa

politique culturelle et de la mettre en œuvre par les moyens d’action qu’il juge les mieux

adaptés...

Bien entendu, cette Déclaration n’avait pas force juridique, mais avec son adoption les partisans de la

diversité culturelle marquaient un point important. La diversité culturelle affirmait son évolution vers

la construction d’un droit positif international (évolution amorcée par l’Union européenne dans son

Traité). La Déclaration était d’ailleurs assortie d’un Plan d’action qui prévoyait modestement

« d’avancer la réflexion concernant l’opportunité d’un instrument juridique international sur la

diversité culturelle ». A l’occasion d’une réunion à Paris en février 2003, coprésidée par Sheila Cops

et Jean-Jacques Aillagon,, les ministres de la culture du réseau « RIPC » effectuèrent une démarche

auprès du directeur général de l’Unesco pour demander à cette organisation d’engager les travaux en vue de la réalisation de cet instrument légal. Ce processus, appuyé par la Commission européenne qui

en août 2003, dans une Communication officielle enjoignit les Etats membres de l’Union de s’y

impliquer et de le soutenir, fut couronné de succès. Le 17 octobre 2003, l’Assemblée générale de

l’Unesco décide d’ouvrir les travaux devant conduire à l’adoption d’un instrument juridique

international sur la diversité culturelle.

Culture et mondialisation : deux visions du monde

C’est bien de droit positif dans la sphère culturelle dont avaient besoin les partisans de la diversité

pour faire pendant au droit commercial international de l’OMC. Dans la préparation des réunions

ministérielles de Seattle (1999) puis de Doha (2000) qui devaient lancer un nouveau cycle de

négociations, le débat avait en effet ressurgi.

Dans les mois qui précédèrent Seattle, plusieurs pays estimèrent qu’il convenait d’aborder la question

de la diversité culturelle dans le nouveau cycle de négociations qui s’annonçait. Avec des arrièrespensées

différentes : les Canadiens pour en garantir l’exercice, d’autres pour enfoncer un coin et

affirmer la compétence de l’OMC dans le domaine culturel, c’est-à-dire déterminer ce qui est culturel

et ce qui ne l’est pas, et quelles sont les politiques publiques qui dès lors seraient légitimes. C’était le

sens de la proposition américaine.

Les pays proches de la position américaine considéraient que si la diversité culturelle est une

préoccupation légitime, les échanges culturels relèvent des mécanismes de l’OMC, même si ils

doivent être aménagés pour l’occasion, que l’affirmation de la diversité ne doit pas être la justification

d’une attitude protectionniste, qu’il existe une dimension économique des activités culturelles et que

pour lutter contre ce protectionnisme l’OMC est la meilleure parade.

Les partisans de la diversité, parmi lesquels l’Union européenne répliquèrent que traiter des questions

culturelles à l’OMC reviendrait in fine à faire décider par des panels ce qui est culturel et ce qui ne

l’est pas, et à soumettre les politiques culturelles des Etats membres au jugement de ces panels, sur des

critères qui seraient des critères commerciaux. On ajouta du côté européen que le procès en

protectionnisme fait à l’Europe par les Américains était quelque peu surréaliste dans la mesure où

leurs films occupent 70% du marché européen alors que les films européens occupent moins de 4% du

marché américain.

Mais, dans ces échanges, les tenants de la diversité culturelle sentaient bien que leur position pourrait

être progressivement grignotée à l’OMC par une inclusion dans les négociations de certains domaines

touchant de loin puis de plus près aux activités culturelles et audiovisuelles et par un alignement

croissant des pays membres sur les positions des Etats-Unis qui, comme chacun le sait, ne sont pas

dénués de moyens de pression. Un exemple de ce risque de grignotage fut, au sein de l’Union, la

tentative conduite par le Royaume-Uni et les Pays-Bas (l’Allemagne un moment intéressée ne se

manifesta plus) d’exempter la musique de « l’exception culturelle-audiovisuelle » européenne. Cette

tentative tourna court et, devant l’opposition de plusieurs pays et de la Commission, ne fut même pas

traitée au niveau ministériel. Autre exemple : la position américaine de considérer les films et œuvres

audiovisuelles transmis par l’Internet comme des « biens virtuels », leur appliquer les règles valables

pour les biens - et non pour les services - et donc de rendre caduques les exemptions prises par

l’Europe. Cette dernière réfuta la demande américaine.

Il était clair que la guérilla anti-« diversité culturelle » se poursuivrait, et que dans cette perspective, il

convenait en premier lieu de consolider les positions et en second lieu, puisque la nature des relations internationales a - elle aussi- horreur du vide, « inventer » de nouveaux dispositifs internationaux

apportant une sécurité juridique à la diversité culturelle, faute de quoi l’OMC finirait par traiter

progressivement des échanges culturels et s’ériger en juge de ce qui est culturel ou pas.

L’exception culturelle et l’OMC

Le mandat, donné par le Conseil de l’Union au négociateur européen dans la perspective du

nouveau cycle de négociations multilatérales lancé à Doha en novembre 2002, prévoyait de ne rien

négocier qui puisse remettre en cause « la possibilité, pour la Communauté et ses Etats membres, de

préserver et développer leurs politiques culturelles et audiovisuelles, pour la préservation de leur

diversité culturelle ». Ce mandat était conforme à l’acquis de l’Uruguay Round et aux nouvelles